Feature / Pickup

ここでは、ワンちゃんのしつけでおさえておきたい基本的な項目や注意点などを解説します。(最終更新日2024年8月2日)

はじめて子犬を迎える際の準備は?

飼い方、心構えなどについても解説

Supervision

3-918-9 Mukuya, Shimada City, Shizuoka Prefecture

Graduated from the Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Kitasato University. He is a part-time lecturer at the Renaissance Pet Academy, a vocational school, and a lecturer at the Japan Pet Massage Association and the Pet Medicinal Food International Association. Participated in rescue activities for animals affected by the Great East Japan Earthquake. In addition to general Western medicine, work on animal health through acupuncture and moxibustion treatment, Chinese medicine, pet massage, etc.

1ワンちゃんへのしつけの必要性

ワンちゃんのしつけは、飼い主さんの責任の1つです。

しつけをせず、ただ可愛がっているだけだと、散歩中にほかのワンちゃんを攻撃したり所構わず排泄をしたりして、思わぬトラブルになることがあります。また、人間を噛む・室内を荒らす・好き勝手に物を食べるなどの問題行動を黙認していると、飼い主さんとの生活にも支障をきたすでしょう。

ワンちゃんへのしつけは、大切なワンちゃんが社会で安全に生きていくためにも、飼い主さんと幸せに暮らしていくためにも、必要不可欠です。

2まずは新しい環境にワンちゃんを慣れさせることが大切

ワンちゃんを迎え入れた直後は、飼い主さんがかまい過ぎるあまり、ワンちゃんが睡眠不足になってしまうことがあります。特に飼い始めてしばらくの間は環境が大きく変化するため、精神的にも肉体的にもストレスがかかり、最も体調を崩しやすい時期です。単純な疲れが原因でも、対応が不充分だと重症になることもあるため注意が必要です。

for that reason,ワンちゃんを飼い始めてしばらくは環境に慣れさせることを第一に考え、ワンちゃんが寝ている時は邪魔をせずたっぷり眠らせてあげましょう。また、ワンちゃんが自分から寄ってきた時は優しくなでて、安心させてあげてください。

また、子犬の場合、母犬と離れた寂しさからしばらく夜泣きをします。十分に眠れずに体調を崩すこともあるため、新しい環境に慣れるまでは、眠るまでそばについていてあげましょう。

子犬が寂しがらないために、お湯を入れたペットボトルを母犬の匂いのついたタオル等で包み、ハウスに入れてあげるのもオススメです。

3アイコンタクトのしつけ

ワンちゃんが飼い主さんとの暮らしに慣れてきたら、アイコンタクトを教えてあげましょう。

アイコンタクトとは、ワンちゃんが飼い主さんの目を見て集中している状態のことで、すべてのしつけのベースとなります。アイコンタクトができるようになると、ワンちゃんと飼い主さんの信頼関係の構築にも役立ちます。また、ワンちゃんの意識を飼い主さんに向けさせることができるため、トラブルの回避や、しつけを効率的かつ効果的に行うことが可能になります。

アイコンタクトを教えるときは、愛犬の名を呼び目が合ったら褒める、またはおやつをあげることを繰り返します。これにより、ワンちゃんはアイコンタクトをすると褒められることを学習し、少しずつアイコンタクトの時間を延ばせるようになります。

4Toilet discipline

ワンちゃんのトイレは室内で済ませるのが基本です。

散歩の際に外で排泄させることは公共の場を汚す行為であり、排泄物がかかった電柱や壁の近くでは臭いに悩まされることもあります。悪天候や飼い主さんの体調不良で散歩に行けない事も想定して、普段から自宅のトイレで排泄をするようにしつけましょう。

ここでは、子犬のトイレのしつけ方について、順を追って説明します。

1 サークル内にトイレを設置する

まずは、サークルの中にトイレを設置します。サークル全体にトイレシートを敷く形でも、問題ありません。

この時、トイレシートに子犬の排泄物の匂いをつけておくと、トイレへの誘導がしやすくなります。

2 ワンちゃんのトイレタイムを待つ

トイレの設置が完了したら、次はワンちゃんのトイレタイムを待ちます。

主なトイレタイムは、寝起き・食事や水を飲んだ直後・元気いっぱいに遊んだり運動した後などです。また、ワンちゃんによっては、ほかの部屋から戻った時に排泄する子もいます。こうした性質を考慮し、ワンちゃんのトイレタイムを探りましょう。

3 トイレを探す仕草をしたら誘導する

ワンちゃんがトイレを探す仕草をしたら、飼い主さんがトイレまで誘導します。

ワンちゃんがニオイを嗅いで部屋の隅に行く・くるくる回りながらお尻を突き出すポーズをする・お尻を床にくっつけるポーズを見せたりしたら、トイレを探しているサインです。素早くサークル内のトイレに連れて行き、優しく排泄を促しましょう。

4 正しい場所で排泄したら褒める

5食事のしつけ

食事のしつけは、ワンちゃんの健康寿命を延ばすために欠かせません。

人間の食べ物を無闇に与えてしまうと、肥満や病気になりやすくなるだけでなく、命を脅かす危険もあります。生後3ヶ月頃からは、やわらかく小さいおやつなら与えても問題ない時期ですが、対象年齢を確認したうえで、与えすぎることのないよう十分に注意しましょう。

ここでは、食事のしつけを行う上での注意点を3つご紹介します。

「おすわり」や「待て」など飼い主の指示に従ったら与える

ワンちゃんに食事を与える際は、飼い主の指示に従った場合に与えるようにしましょう。

飼い主さんは自分の命の糧である食事を与えてくれる存在だと印象付けることが大切です。そのため、「おすわり」や「待て」など、飼い主がワンちゃんに指示を出してその通りに従ったら、食事を与えるようにしてください。

ワンちゃんの食事中に食べ物を取り上げない

ワンちゃんの食事途中に食べ物を取り上げないようにしましょう。

子犬の間に、食べ物を奪われないよう警戒するようになると、食事中に食器にさわると噛む・唸るなどの威嚇行動をとるようになる可能性があります。

そのため、食事は守らなくても大丈夫だとワンちゃんが思えるよう、ワンちゃんが食事中は食べ物を取り上げないようにしましょう。

Do not give food from the table

ワンちゃんの中には、家族が食事を始めたタイミングで、テーブルに顔を近づけ訴えるような眼差しで飼い主さんの目を見つめる子がいます。そんな子を見ると、ついつい料理を与えたくなりますが、人間の食べ物は与えてはいけません。

ワンちゃんの食べ物であったとしてもテーブルから与えていると、家族が食事中のおねだり行動が激しくなるため絶対にやめましょう。

6タッチのしつけ

飼い主さんであれば、ワンちゃんの体のどこにでもタッチできるようしつけておきましょう。

体にタッチすることは日常のケアはもちろん、病気やケガの早期発見にもつながります。

ただし、無理にタッチすると嫌がりストレスになってしまうため注意が必要です。

そのため、ワンちゃんが心地よいタッチの仕方を工夫して、いつでもどこにでもタッチできるようにしておきましょう。

すぐに興奮し、思うようにタッチしづらい子の場合は、遊びや散歩などでエネルギーを発散させた後にタッチしてみましょう。ワンちゃんのお尻を飼い主さんの足の上に乗せ、背中を飼い主さんのお腹から胸にくっつけるようにすると、比較的落ち着きやすいです。 攻撃的な性格のワンちゃんの場合、無理に体をタッチしようとするのはやめましょう。

また、飼い主さんがタッチしながら健康状態をチェックしたいワンちゃんの部位は下記のとおりです。

■健康状態をチェックしたい部位

| 体の部位 | 健康チェックの方法や注意点 |

|---|---|

| In the ear | ゆっくりと声をかけながら耳の中をそっと覗いて、赤くなっていないか、耳垢がたまっていないか、嫌な臭いがしないかをチェックする |

| Eye | 目ヤニが多く出ていないか。まぶたを少し持ち上げて、結膜が赤くなっていないかをチェックする |

| nose | 鼻に適度の潤いがあるか。鼻水が出ていないかなどもチェックする |

| mouth | 唇をめくって歯垢や歯石が付いていないか。乳歯や永久歯がきちんと生えているかをチェックする |

| toes | 爪が伸び過ぎていないか、肉球が傷ついていないかをチェックする |

| Stomach · Buttocks | 皮膚に異常はないか、外陰部に湿疹ができていないか、おりものや分泌物などで汚れていないか、肛門部分の汚れや、赤くなっていないかをチェックする |

| Whole body | 毛玉ができていないか、脱毛や皮膚に傷やデキモノがないか、さらにノミやダニなどがいないかなどを隅々までチェックする |

7お手入れのしつけ

人間と同様、ワンちゃんも常に清潔な状態を保ち、健康を維持する必要があります。

ここでは、必要な日頃のお手入れについてご紹介します。

足拭き

室内で飼育している場合、お散歩やおでかけ等から帰ってきたら足を拭く必要があります。そのため、スムーズに足拭きができるよう、子犬のうちから練習し、慣れさせておきましょう。

Brushing

ワンちゃんの被毛や地肌のケアのためにブラッシングは大切です。ブラッシングは、被毛を整えたり抜け毛を除去するだけでなく、ケガや体調変化の早期発見にもつながります。また、愛犬とのコミュニケーションにもなるため、定期的に行いましょう。

またペティオのお手入れ商品については、下記リンクからチェックしてください。

お手入れ用品一覧ページ

dentifrice

8社会に慣れさせるためのしつけ

親犬や兄弟犬、友達犬と接することで、ワンちゃん同士のコミュニケーション方法をしつけることはとても大切です。

ワンちゃんが他のワンちゃんや人間と触れ合い、世の中のいろんな音やモノなどを体験することで、社会に順応する力を養うことを「社会化」といいます。その社会化に一番適しているのが生後3ヵ月までの子犬の時期です。この時期に経験したことは順応しやすく、あまり怖がらなくなります。

逆に、部屋から出ずに子犬の時期を過ごしてしまうと、初めて見るものや聞き慣れない音に過敏に反応してしまう子になり、場合によっては、引きこもりがちのワンちゃんになってしまうことも。そのため、子犬が楽しく過ごしているかを確認しつつ、徐々に他のワンちゃんとのコミュニケーションに慣らしていきましょう。

子犬のうちに体験させておきたいことは下記のとおりです。

<子犬のうちに体験させておきたいこと>

・ワンちゃん同士で遊ぶ時間を作る

・いろんな人と触れ合う機会を作る

・さまざまな場所に連れていく

・動物病院やトリミングサロンなどに慣れさせる

9正しい吠え方のしつけ

ワンちゃんが吠えるのは意思表示のためであり、自然な行動です。人間から見て無駄吠えに見えるときにも必ず理由があります。

しかし、現代の日本の住環境において、大きな声で長く吠える・遠吠えなどは、近隣トラブルになる可能性があります。そのため周囲の迷惑になる前に、正しくしつけておきましょう。

吠えているときに闇雲に叱っても意味がありません。吠えるのをやめたら褒めるなどして、吠え癖を抑えることが大切です。また、吠える理由を見極めて原因を解消し、吠えなくても良い環境を作ってあげることも有効です。

■ワンちゃんの吠え方の種類と原因・対策

| 吠え方の種類 | 吠え方の特徴 | 吠える原因と対策 |

|---|---|---|

| 要求吠え | お散歩やご飯の準備をしているときなどに「ワンッワンッ」と続けて吠える。 | 飼い主に対して何か要求しているときの吠え方。吠えを抑えるためには、要求が通らないことを教えるため、吠えても反応せず、吠えるのをやめたら褒めることを繰り返しましょう。 |

| 警戒吠え | 「ワンワンワンワン」と低く大きな声で連続して勢いよく吠える。 | 何かに対して警戒しているときの吠え方。吠えを抑えるためには、吠え止むのを待ったり、おやつで気をそらしたりすることが大切。 |

| 興奮吠え | 飼い主が帰ってきたときや来客に撫でてもらったときなどに「ワン!ワン!」と元気よく吠える。 | 何かに対して興奮しているときの吠え方。吠えを抑えるためには、冷静になるまで無視して、落ち着いたら飼い主さん自身の声と動きを抑えて接することが大切。また、吠えそうになったら、「伏せ」や「待て」をさせるのも効果的。 |

| ストレス吠え | 「キャイーン」と吠える。吠えながらパニック状態に陥る場合もある。 | 何かに対してストレスを感じているときの吠え方。思い当たる原因があれば、しつけより先に原因を取り除いてあげるくことで、吠えが収まる場合が多い。また、できるだけコミュニケーションを取り、安心させてあげることも大切。 |

| 不安吠え | 「キャンキャン」と甲高い声で吠え続ける。 | 何かに対して不安を感じているときの吠え方。吠えを抑えるためには、1度ワンちゃんの元を離れ、飼い主さんが戻ってくるまで静かにできたら褒める。必ず戻ってくることを認識させつつ慣らしていきましょう。 |

| 遠吠え | マズル(鼻)を上げて喉を伸ばしながら「ウォ〜〜〜〜ン」と長く吠える。 | ワンちゃんの本能によるもの。遠吠えの場合、飼い主さんの工夫によって止めるのは少々困難です。おもちゃなどで気をそらし、吠えるのを止めたら褒めることで吠えが止まる場合もあります。 |

10ハウスのしつけ

ワンちゃんを際、屋内で飼う場合でも屋外で飼う場合でも、ワンちゃんが落ち着けるハウス(サークル・ケージ・犬小屋等)を設置するのが一般的です。

ここでは、ワンちゃんをハウスに慣れさせるための方法について説明します。

1 快適なハウスを用意する

まずは、ワンちゃんが快適に過ごせるハウスを用意します。

ハウスは、ワンちゃんがリラックスして眠れる広さがあるものを選びましょう。成犬になっても無理なく方向転換ができる大きさが良いでしょう。

ただし、広すぎると寝床だと認識されず、そこで排泄してしまう場合があるので注意してください。

2 ハウスに誘導する

ハウスの用意ができたら、次はワンちゃんをハウスに誘導しましょう。

母犬の匂いがついたものやワンちゃんが大好きなおもちゃ、食べ物などをハウスの中に入れることで、ワンちゃんをハウスに誘導します。これを繰り返すことで、ハウスの中では良いことが起こるというプラスのイメージをつけることが大切です。

3 ハウスに慣れさせる

子犬が自らハウスに入るようになったら、少しずつハウスで過ごす時間を増やしていきます。

お気に入りのおもちゃなどを入れて、ワンちゃんが夢中になって遊んでいる時にハウスの扉を閉め、その状態に慣らしましょう。この間、飼い主さんは必ずワンちゃんの近くにいてあげることで、扉を閉めていても隔離されたイメージを与えないようにしてください。

4 飼い主さんが離れることに慣れさせる

普段からハウスの扉は開けておき、子犬が自分で中に入り休むようになったら、少しずつ飼い主さんがそばにいない状況にも慣れさせていきましょう。そうすることで、次第に「ハウス=自由に落ち着ける場所」だと、ワンちゃんが認識していきます。

5 ハウスに滞在させる

子犬がハウスに十分慣れたら扉を閉め、定期的に好きなおやつやおもちゃを入れてあげて、ハウスの中に子犬を長く滞在させるようにします。

最初のうちはハウスへ頻繁に入れるようにして、子犬が出たがる前に扉を開けて出します。しかし、出たがって吠えた場合は、無視をしてください。そして、吠え止むのを待って、再び好きなものを入れてあげましょう。吠えても無駄なことや、静かにしているといいことがあると教えながら、吠えていない時にハウスから出すようにしてください。

6 ハウスでおとなしく過ごせるようになれば、留守番も可能に

ハウスでおとなしく過ごすことができるようになったら、留守番も可能になります。

ただし、留守番の前にはしっかり遊ばせ、エネルギーを発散させておきましょう。ハウスの中ではトイレを我慢するため、次のトイレタイムまでには帰宅するようにしてあげてください。

11遊びのしつけ

ワンちゃんにとって遊ぶことは心の栄養です。ワンちゃんと信頼関係を築き、うまくしつけるコツも遊びの中に含まれています。

本来、ワンちゃんの遊びの目的は「獲物を捕らえる練習」と「群れの仲間と仲良く暮らす」の2つです。人間と一緒に暮らすワンちゃんは、自力で獲物を捕らえて食料を確保する必要はないですが、狩りの本能とエネルギーは残っています。それらを発散させる遊びをさせないと、物を壊す・吠えるなどよくない方向に力を向けてしまいうことも。

ワンちゃんを適度に遊ばせるためには、好みに合ったおもちゃを与えてあげることが大切です。

おもちゃで遊ばせる際の注意点は下記のとおりです。

遊ぶ時はワンちゃん用のおもちゃに限定する

スリッパやタオルなど日用品をおもちゃにすると、おもちゃにしてほしくないものまでおもちゃと認識してしまいます。

また、日用品はワンちゃんのおもちゃになることを想定していないため、誤飲の恐れもあります。

おもちゃと日用品は違うことをワンちゃんに理解させ、かつ遊ばせるおもちゃはワンちゃん用のおもちゃに限定しましょう。

安全なおもちゃを選ぶ

ワンちゃん用のおもちゃを選ぶ際は、飲み込めない大きさのものを選び、噛んだ時に危険かないか事前に確認しておきしょう。

特に、ボタンなどがついているとちぎって誤飲の恐れもあるため、注意が必要です。

I will not give a toy

おもちゃは与えっぱなしにしてしまうと、ワンちゃんはすぐに飽きてしまいます。そのため、遊ぶときにおもちゃを出し、遊び終わったら片付けるようにしましょう。日替わりで別のおもちゃを出してあげると、ワンちゃんも飽きずに遊べます。

また、おもちゃを与えるだけでなく、飼い主さんが一緒に遊んであげることでコミュニケーションも取れ、より楽しく遊べるでしょう。

Teach the rules and rules of play

12散歩のしつけ

ワンちゃんが社会の中で問題なく暮らせるように、散歩を通してさまざまな人やワンちゃんに会うことはとても重要です。2回目のワクチン接種を完了させ、トイレを室内でできるようになったら、積極的に散歩に出掛け、ほかのワンちゃんと交流させましょう。

ただし、散歩の際にワンちゃんを好き勝手に行動させると、思わぬ危険や障害物でケガの危険や、近くを歩いている人やワンちゃんに飛びかかって迷惑をかけることになりかねません。

そのため、飼い主さんが歩くスピードに合わせて隣を歩き、飼い主さんが止まったら止まるようにしつけましょう。これができるようになると、ワンちゃんが人の先を歩くことがなくなり、飼い主さんがしっかり制御できる状態になります。

散歩のしつけは、片手にリードを短めに持ち、もう片方の手に持ったおやつで進みたい方向へと誘導します。おやつを見せて動きをコントロールしながらアイコンタクトをとって歩き、うまく歩けたらおやつを与えます。これを繰り返すことで、次第におやつがなくても飼い主さんの隣を歩くようになります。慣れるまでは室内でトレーニングを繰り返すのもオススメ。

散歩を始めるタイミングに迷ったり、「散歩中のワンちゃんの様子がおかしい…」など何か不安がある場合は、かかりつけの動物病院で相談しましょう。

13甘咬み・破壊対策

子犬は好奇心旺盛で、においを嗅いだり噛んだりすることで、さまざまなことを学習します。

人間の手にも甘噛みをしますが、それを許しているとエスカレートしてケガを負うことにもつながります。

子犬の目の前で手をひらひらさせる・獲物のような動きをするなどの行為は、子犬が手をおもちゃだと勘違いするため絶対にやめてください。また、子犬と遊ぶ時は必ずワンちゃん用のおもちゃを使ってください。

重ねて、子犬の時期は歯が生え変わるためムズムズし、いろんなものを噛みたい衝動にかられます。気がつくとソファがボロボロになっていたということもワンちゃんのいうお家のあるある話です。そうなる前にきちんと対策しましょう。

対策としては、甘噛みをしなくても済むように子犬の欲求を満たしてあげることが大切です。

噛み応えのあるおもちゃで噛みたい欲求を満たしてあげる、遊びや散歩の時間を増やしてエネルギーを発散させるなどがオススメです。

14いたずら対策

留守番をしている間にワンちゃんがいたずらをしないよう、しっかり対策しておく必要があります。

<お家の中の主ないたすら対策>

・ゴミ箱は必ず蓋付きのものを使用する

・電気コードにはカバーを付けておく

・入ってほしくない部屋のドアは必ず閉めておく

・大切な物はワンちゃんの届かない場所に移動させておく

Also,ワンちゃんの気持ちをなるべく穏やかに保つことも結果的にいたずら防止につながります。生活スペースを区切り、ワンちゃんが落ち着ける環境を作っておくのも効果的です。決まったスペースの中で留守番できるようにすることで、思わぬ事故を防止することにもつながるでしょう。

15しつけだけでなく、災害への備えも大切

災害は突然やってきます。もしものときに愛犬を守れるのは飼い主の皆さんだけです。うちの子を守るにはどうすべきか、普段からイメージしておきましょう。

ここでは、災害の備えとしてやっておきたいことを3つ紹介します。

避難時に必要な物を用意する

人間の防災グッズと一緒にワンちゃんの防災グッズも用意しておきましょう。

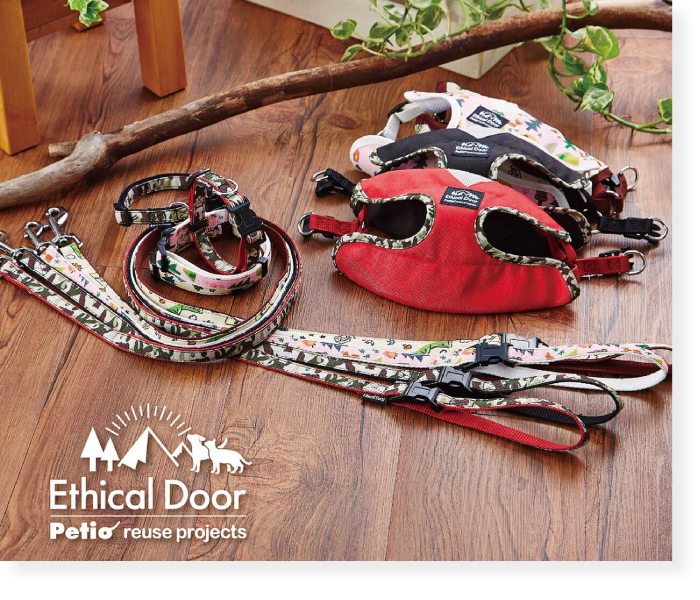

ハーネスやリードなどは普段使っているものとは別にまとめて防災バッグに入れておくと、いざという時に安心です。

<用意しておきたいワンちゃん用防災グッズ>

·carry

・食事、食器

・カラー、ハーネス、リード、迷子札

・トイレグッズ

・お手入れグッズ

·toy

ペット可の避難所を確認しておく

自宅から行きやすいペット可の避難所をあらかじめ確認しておきましょう。

環境省が発表している「人とペットの災害対策ガイドライン」によると、災害時には飼い主さんによる自助が基本であり、飼い主さんがペットと一緒に避難する「同行避難」を原則としています。

ただし、同行避難は避難所で共に飼育管理することではありません。ペット可の避難所であっても、周りの避難している方の迷惑にならないよう配慮しましょう。

避難訓練をする

いざ災害が起きたときに慌てず行動できるよう、ワンちゃんとともに避難する訓練をしておきましょう。避難訓練の際には、キャリーやリュックに入る訓練をしておくことも大切です。

また、自宅から避難所まで実際に歩き、所要時間や危険な場所を確認しておくより安心でしょう。

16しつけの基本を押さえて、ワンちゃんとの絆を深めよう

ワンちゃんへのしつけは、飼い主さんの責任であるだけでなく、愛するワンちゃんとの信頼関係を深めるためにも役立ちます。ワンちゃんと幸せに暮らしていくために、基本的なマナーを根気強く教え、一緒に少しずつ成長していきましょう。

17

Frequently Asked Questions

ワンちゃんの育て方Q&A

- ワンちゃんのしつけの必要性は?

-

ワンちゃんが社会や家庭で安全に周りと良い関係を築いて生きていくために、しつけは欠かせません。ただかわいがるのではなく、責任をもって必要なしつけを行いましょう。

- しつけの基本は?

-

しつけの基本はアイコンタクトです。アイコンタクトができるようになると、トラブルの回避や、しつけをスムーズに行うことができます。愛犬の名前を呼び、目が合ったら褒める、またはおやつをあげることを繰り返してしつけましょう。

- ワンちゃんを飼い始めたら最初にしつけるトイレトレーニングのコツは?

-

ワンちゃんのトイレトレーニングは飼い始めた日から始め、以下の4点を意識して行いましょう。

1.眠る場所とは別にトイレを設置

2.トイレタイムを待つ

3.トイレを探すしぐさをしたらトイレに誘導

4.正しい場所で排泄したらほめる

- ワンちゃんの食事のしつけは?

-

「おすわり」や「待て」に従ったら与える、食事中にフードを取り上げない、テーブルから食べ物を与えないなどを意識しましょう。

- 吠え癖のしつけ方は?

-

ワンちゃんが吠えるのは本能によるもので、必ず理由があります。闇雲に叱らず、吠えるのをやめたら褒めることを繰り返してしつけましょう。吠える理由を見極めて原因を解消し、吠えなくても良い環境を作ってあげることも大切です。

- 散歩のしつけ方は?

-

好き勝手に行動しないよう、飼い主さんのスピードに合わせて隣を歩くようにしつけます。片手にリードを短めに持ち、片手に持ったおやつで誘導して、うまくできたら褒めることで正しい歩き方を学ばせましょう。

- ワンちゃんにどこでも触らせるクセをつけるのはなぜ?

-

体のどこにでも触れるようにしておくことで、日常のケアはもちろん、病気や怪我の早期発見にもつながります。

ただし、無理に触ると子犬が嫌がることがあり、ストレスがかかるので注意しましょう。

Special feature that you want to check together

-

How do you prepare for your first puppy? Also explains how to raise the animal, how to keep it in mind, etc.

How do you prepare for your first puppy? Also explains how to raise the animal, how to keep it in mind, etc. -

6 reasons why your dog won't eat food! Also explains what to do when you have no appetite

6 reasons why your dog won't eat food! Also explains what to do when you have no appetite -

What are the signs of illness in dogs? Checkpoints when you are not feeling well

What are the signs of illness in dogs? Checkpoints when you are not feeling well -

Risk of accidental ingestion by cats and dogs Things to be aware of to protect pets

Risk of accidental ingestion by cats and dogs Things to be aware of to protect pets